不動産価格の高騰が続いています。資材の値上がりや供給自体の減少など、その理由はさまざま。中古住宅という選択肢は、私たちの新たな希望になるのでしょうか?

お話を聞くのは、宅地建物取引士でありファイナンシャルプランナーでもある高橋正典さん。中古を含む住宅市場の最新事情について、地域性の観点からも教えていただきました。

中古住宅を選ぶ「3つのメリット」とは

――知人から中古の戸建てを買ったと聞きました。うちもそろそろマイホームを考えているんですが、中古住宅を選ぶ人は増えているのでしょうか?

実際、中古住宅を選択肢に入れる人は増えています。理由はいくつか挙げられます。まずは全国的な物件価格の高騰で、新築にはなかなか手が出ない状況が続いていること。例えば、東京23区では新築分譲マンションの平均価格が1億円を超えています。所得が上がらないのに物価は上がって、「仕方なく中古」という選択をする人たちもいるでしょう。

また、住宅購入を考える世代が変わってきて、中古に対する抵抗感がない人たちも増えています。

あとは新築物件の供給数が増えてはいないので、予算や収入に関わらず中古を選ぶという人たちもいます。立地のいい住宅にはすでに家が建っていて人が住んでいるので、新築を建てられないケースが多いのです。

――中古住宅のメリットにはどんなものがありますか?

1つ目は、今お話ししたような立地条件です。「古くからあるあの住宅地に住みたい」など、エリアにこだわりがある場合、中古住宅を含めて考えるとグッと選択肢が増えるでしょう。

2つ目は価格です。いうまでもなく、これが最大のメリットですね。

そしてもう1つ、価格と並ぶ大きな利点は「自由度の高さ」だと思います。ほとんどの場合、中古住宅はリフォーム前提で購入されるので、好みに合わせていかようにもカスタマイズできるのです。

――住みたい町が決まっていると、中古物件も有力な候補になってきそうです。

その通りです。また、中古住宅の場合はすでに家の周りのコミュニティが出来上がっているので、どんな人たちが住んでいてどんな雰囲気なのか、事前にリサーチできるのも大きなポイントです。そのため、中古住宅を購入しようと考えているお客さまには、事前に近隣住民へヒアリングをしておくことをおすすめしています。実際に私自身が物件を買ったときも、未来のお隣さんや地域の地主さんにしっかり話を聞きにいきましたよ。

反対に、新築マンションなどではコミュニティをゼロから作りやすいという利点もありますよね。子育て世帯といった同じような世代が集まることに魅力を感じる人もいるでしょう。

――近隣へのヒアリングはプロもしているのですね。これはメモしておきます!

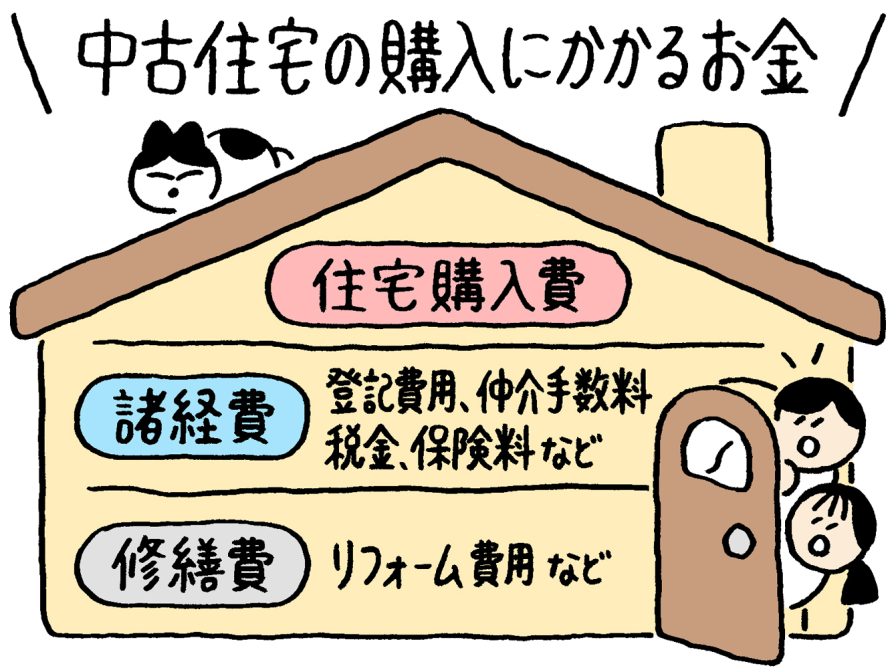

中古住宅を購入するのに、どんな費用がかかる?

――中古住宅は「価格面」が最大のメリットとのことですが、中古住宅の価格はいくらぐらいかかるのでしょうか。

価格はケースバイケースなので、金額を示すことは難しいですが、中古住宅の購入にかかる費用には「住宅購入費」「諸経費」「修繕費」があることを知っておきましょう。

住宅購入費

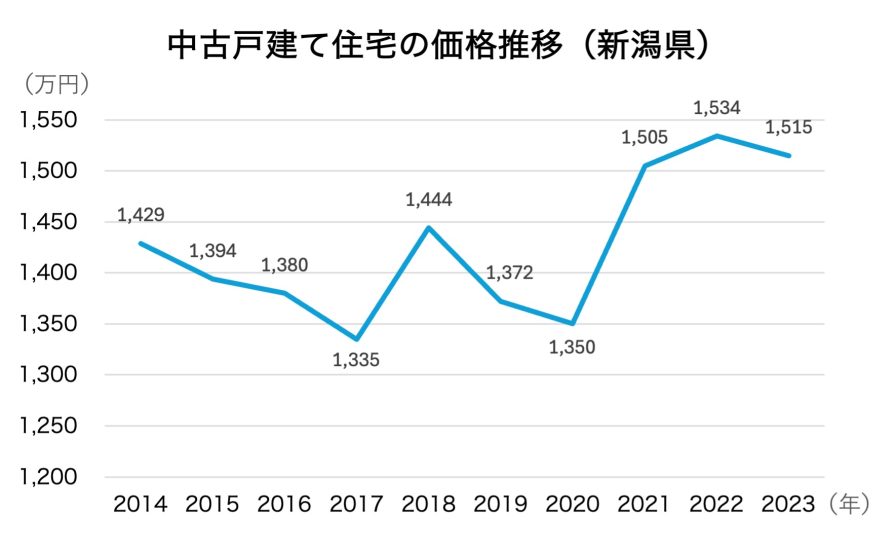

参考までに、新潟県の中古戸建て住宅の価格データを見てみましょう。

参考:東日本不動産流通機構 レインズデータライブラリー「年報マーケットウォッチ2023年・年度/2020年・年度/2017年・年度/2014年・年度」をもとに作図

ここ10年間の価格推移をみてみると、新潟県の中古戸建ての価格は1,300万円台から1,500万円台の間で上下を繰り返しながら、価格全体では右肩上がりとなっています。

戸建ての場合、基本的には建築後30年ぐらい経っていれば、土地の値段に近付いていると考えると良いと思います。とはいえ、建物の状況は本当に千差万別。同じ物件を見ても、さまざまな条件のうちの何を優先したいかで、人によって適正価格や価値も変わってきます。

諸経費

中古住宅を購入する際には、住居購入費以外にも、様々な経費がかかります。以下に主なものを紹介します。諸経費は物件の価格や契約条件によって変わってきますが、おおよそ購入価格の8%程度が目安となるでしょう。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 登記費用 | 登記手続きを依頼する司法書士への依頼 |

| ローン諸経費 | 事務手数料、保険料、印紙代など |

| 仲介手数料 | 売買価格が400万円以上の場合 ((成約価格―消費税)×3%+6万円)×消費税 |

| 税金 | 印紙代、登録免許税、固定資産税などの精算金 |

| 保険料 | 火災保険、地震保険料など |

| その他 | 引っ越し費用など |

修繕費

中古戸建て住宅の取得世帯のうち、築10年以内の物件は4割以上、築11年以上の物件は7割以上でリフォームが行われたというデータ※があるように、購入した中古住宅は修繕が必要だったり、自分好みの家に内装をデザインしたりするための費用がかかることが多いです。そのため、購入と同時に修繕費がかかることも想定しておくと良いでしょう。

※国土交通省 住宅局「令和5年度 住宅市場動向調査報告書」

▼リフォーム内容や費用についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もチェック

リフォームは何から始めればいい? 基本の進め方や費用の目安、失敗しないコツを徹底解説

――色々な面で費用がかかってくるのですね。ちなみに、物件を購入する際、適正価格って私でもわかるものでしょうか?

住宅には見えない部分が多くあるため、一般の人が一見しただけで中古住宅の価値を見極めるのは、率直に言ってとても難しいです。中には予備知識もなく、屋根裏さえ見ずに中古住宅を買ってしまう人もいますが、「築年数や見た目」といった理由で購入を決めてしまわないようにしましょう。

見極めが難しい中古住宅、購入時にすべきことは

――たしかに素人感覚で判断してしまうのは危ないですね……。どう対策したら良いのでしょうか。

そこで大事になってくるのが、購入前のホームインスペクション(住宅診断)です。これは住宅の施工や劣化などの状態を診断するため、住宅診断士など第三者の専門家が行う客観的な検査のことです。私のお客さまには、インスペクションは中古住宅の購入には絶対に欠かせない検査だと伝えています。

そして、買い主自身も住宅についてのリテラシーを高めることが理想ですが、何よりも大切なのは、きちんとした業者と一緒に住宅を選ぶことだと思います。

特にリフォーム前提の中古住宅購入なら、不動産業者だけでなく、リフォーム業者と買い主との三位一体で取り組むべきです。その点において、私は地方にアドバンテージがあると考えています。分業が進んだ首都圏では、業者数は多いものの、建物のことがわかる不動産業者が少ない傾向にあります。でも地方には、建築と売買の双方を自社で手がけている業者も多くあります。購入後のリフォームも含めて相談できるのは、中古住宅選びにおける大きなメリットでしょう。

あとは、既存住宅売買瑕疵保険を扱っている事業者を選ぶことも有効です。

これは事前の検査とその後の保証をセットにしたものなので、安心が確認された住宅購入の手助けになりますし、万が一購入後、住宅に欠陥があった場合でも保険金が事業者(倒産等の場合は買い主)に支払われます。

――インスペクションは、どうすれば受けられるのでしょうか。そのほかにも購入時にやったほうが良いことはありますか?

不動産業者に「インスペクションをさせてほしい」と伝えましょう。インスペクションは国からも推奨されており、本来は検査のあっせんの可否についての説明義務もあります。また、検査済証がない場合や、増改築により法律で定められた広さを超えた「違反建築」の住宅は、住宅ローンの審査が通らないこともあります。売り主にはインスペクションを拒否する権利もありますが、検査させてくれない住宅だということも、買う側の判断基準の1つになるはずです。

また、内見時には建築士などに立ち会ってもらうのも良いと思います。こうした専門家なら、実際に家を見ればある程度のことはわかります。不動産業者や売り主に過剰な圧をかける必要はありませんが、こちら側の姿勢を示すことにもつながるでしょう。

新築も必ず中古になるもの。経年も含めて考えて

――中古は新築に比べて、ローン減税や税制優遇が少ないと聞いたことがあるのですが、どうでしょうか。

たしかに「中古住宅ならでは」の優遇措置があるわけではない、それは事実です。ですが、住宅購入費用のメリットを考えれば、私は損になるとは思いません。

住宅購入時の減税措置は、住宅ローンの残高に応じて、支払った所得税の一部が還付されるという仕組みです。計算の上では、一般的な新築住宅(省エネ基準適合住宅)を買った場合、中古住宅(省エネ基準を満たしていない一般的な既存住宅)を買ったときに比べて、最大で130万円ほど多く減税されることになります。ただし、それは住宅ローンが13年後に3,000万円以上残っている場合なので、比較的高額な物件を購入した際の差です。

例えば2,000万円ほどの住宅ローンであれば、最大でも40万円ほどの差ですので、中古住宅を新築よりも40万円以上安く買うというのも手ではないでしょうか。

また、中古住宅には諸経費がかかると言う方もおりますが、例えばインスペクション費用を買い主が実費負担したとしても6万円程度です。測量がされていなかった場合は30万円以上の測量費用がかかることもありますが、この費用は売り主に負担を求めることもできます。

リフォーム費用を合算してローンを組むこともできますし、取り急ぎ必要な設備だけを直して初期費用を抑えることもできます。

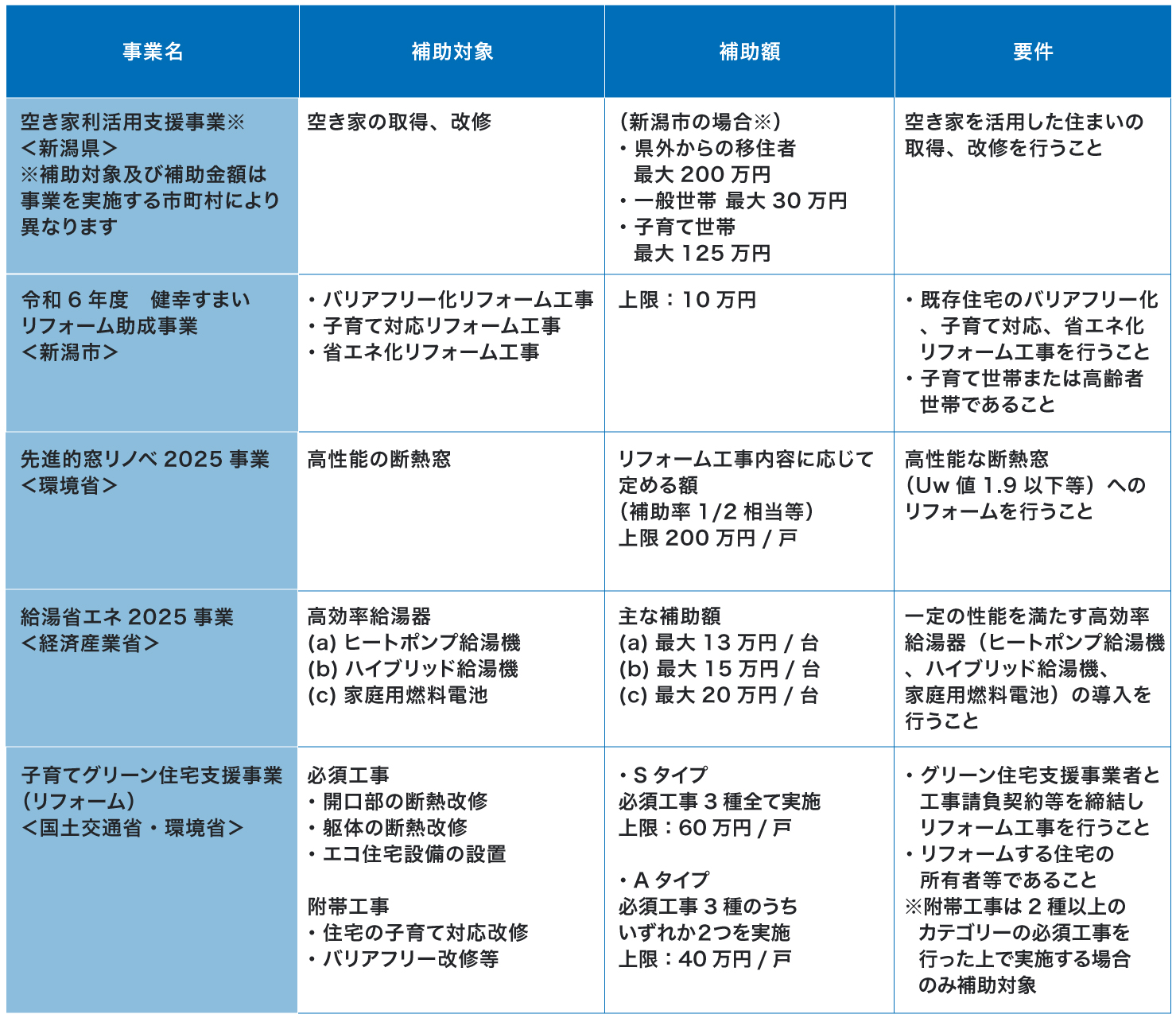

あとは、中古住宅でも使える補助金制度を活用する手もあります。以下は一例ですがご参考ください。

※詳しい概要や要件については各事業HPなどでご確認ください(2025年3月21日現在)

参考:新潟県HP「空き家利活用支援事業」

新潟市HP「空き家活用推進事業(令和6年度の申請受付は終了しました)」

新潟市HP「令和6年度 健幸すまいリフォーム助成事業(令和6年度の申請受付は終了しました)」

国土交通省HP「報道・広報(住宅の省エネ化への支援強化に関する予算案を閣議決定!国土交通省・経済産業省・環境省が連携して取り組みます!)」

また、新潟県では「にいがた安心こむすび住宅推進事業」も行っております。この事業は、空き家をリノベーションして、子育てしやすい住宅として販売する事業者を支援するもので、空き家の活用促進を図ることを目的としています。子育て世帯(15歳以下の子を有する世帯)や若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)の方はこむすび住宅を選択肢に入れるのもいいのではないでしょうか。

――いろんな制度があるんですね。でも、新潟県は雪も多い寒冷地なので、家族が「新しい設備のほうがいいんじゃない?」とも言っていますが……。

中古住宅でもリフォームをすれば最新の省エネ性能・断熱性能を備えた住まいにすることができます。全館空調でもエリア断熱でも、リフォームなら思いのままです。

ですので、今住まい選びに迷われている方が気にすべきなのは、「自分はどんな暮らしがしたいのか」だと思います。

特に、コロナ禍以降は「資産価値」より「居住価値」が重視されるようになっているのを感じます。土地が何坪あるとか、後にいくらで売れるかといったことよりも、自身が住む空間としての快適性を大事にする人が増えています。そこに、自由度の高さが効く中古住宅の魅力があるのではないでしょうか。

――居住価値、そうですよね。周りの情報に惑わされがちですが、そこに住むのは私たち。改めて、家族と何を大切にしたいのか考えながら住まい選びをしたいと思います!

最後に、忘れないでほしいのは、新築住宅も、住み始めれば必ず中古住宅になるということです。日本人は、新築も中古も家を買ったら買いっぱなしで、その後のメンテナンスに目が向かない傾向があります。でも自動車は定期点検をしますし、冬になればタイヤだって替えますよね。同じように、家も定期的に手入れをし、メンテナンスをしながら使うべきものです。経年も含めて、ひとつのストーリーとして考えるといいと思います。

第四北越銀行からのお知らせ

第四北越銀行の住宅ローンは、中古住宅購入(リフォームも含む)でも新築住宅購入と同様のお借り入れ条件で申込可能です。

さらに、大口の増改築資金に最適な「有担保型リフォームローン」やZEH性能住宅へのリフォームで住宅ローン団信の上乗せ金利優遇などが受けられる「ZEH住宅応援プラン」など各種取り扱いがありますので、住宅ローンやリフォームローンをお考えの方はぜひ第四北越銀行のローンをご検討ください。